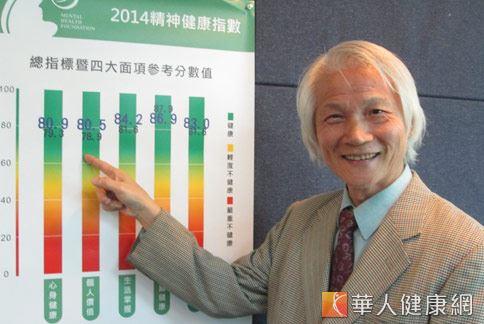

精神健康基金会董事长、台大医学院精神科名誉教授胡海国指出,孤寂感与就业、婚姻生活、居住情况有关,也就是说,待业者、离婚、丧偶者、独居者是形成“社会孤岛”的高危险族群。

高压力低幸福 社会孤岛高危险群

特别是高压力低幸福感,更是影响孤寂的隐形杀手;在临床上容易呈现睡不好、身体不舒服、头晕、心跳快、呼吸不顺、肠胃障碍等种种自律神经受影响的症状,这就是压力过大下的不良身心反应,更是身心困扰产生的重要因素。

精神健康基金会调查发现,独居者、离婚丧偶者,前者因为独自居住,后者则是缺乏伴侣,比较能够被理解为何会产生孤寂感,不过,値得注意的是,待业者也容易产生孤寂感,推测是因为没有工作,对求职感到焦虑、压力,加上自卑心态作祟,而不愿意跟他人互动、容易自我封闭。

孤寂感者 1年后会增加忧郁症发生率

研究发现,过去5年曾有过孤寂感者,预测1年后会增加忧郁症发生率。而有孤立感者,在1年后自杀意念也会增加。因此远离孤寂感,建议策略上可掌握,包括有:接受它、寻求自我发展与了解、建立支持网络、疏离或否认、宗教信仰与增加活动量等;建议可透过周遭亲朋好友,及邻里街坊间的主动关怀,建立起“三五成群”防护网,一起冲破“社会孤岛”阴霾。

【三五成群 远离孤寂4招】:

1.走入人群:鼓励参与休闲活动,如看电影、社团活动、聊天、散步、运动健身等,或参与美术绘图与制作手工艺品,激发想象力与创造力,同时训练手指与关节的灵活度等。

2.心胸开阔:藉由运动,排除心理困扰的问题。避免过度使用网络与电玩成瘾,并加强师生与亲子间的互动关系,及针对老人的怀旧团体治疗,降低老人寂寞,并提升生活满意与生命价值。

3.支持团体:鼓励情感表达与抒发,建立亲友网络,透过他人或团体互动,提供社会支持,将引导个案解决问题,缓解压力,增加自我适应能力。

4.宗教力量:包含宗教信仰如诵经、祈祷会等,以及参与音乐治疗活动,如乐器演奏与音乐欣赏等,达到抚慰心灵的效果。

社會孤島?逾3成國人感到孤寂無助

社會孤島?逾3成國人感到孤寂無助

為什麼會有起床氣?負面情緒作怪

為什麼會有起床氣?負面情緒作怪

九把刀劈腿 醫師:5%劈腿會再犯

九把刀劈腿 醫師:5%劈腿會再犯

第十屆國際醫療典範獎頒獎!7名得獎者共築永續醫療典範,發揮台灣善的力量

第十屆國際醫療典範獎頒獎!7名得獎者共築永續醫療典範,發揮台灣善的力量

反覆腹痛別再當腸胃炎!醫籲:恐是年輕族群常見「克隆氏症」上身

反覆腹痛別再當腸胃炎!醫籲:恐是年輕族群常見「克隆氏症」上身

翻轉轉移性去勢抗性攝護腺癌命運!精準放射標靶治療開啟一線生機

翻轉轉移性去勢抗性攝護腺癌命運!精準放射標靶治療開啟一線生機

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号