你覺得熱嗎?你如何評價一盤蛋炒飯

有天到台北辦事,午餐時間循著網路餐廳推薦指南,按圖索驥來到一家藏身在民生社區裡的知名炒飯店。蛋炒飯這種看似簡單的食物對我而言吸引力十足,雖然只是把白米、雞蛋、配料、調味品炒在一起,但要做得好吃聽說有很多密技,例如要用冷飯或隔夜飯才不會太溼太黏、蛋要分兩次炒才能讓每粒米飯都裹著金黃色的蛋衣又可以吃到蛋黃的口感、起鍋前還要用醬油嗆鍋來增添美味及香氣。

「老闆,蝦仁蛋炒飯一盤喔,裡面吃。」點餐後,我望向隔壁桌,看似一對年輕夫婦帶了父母來吃飯,四個人點了七盤不同口味的炒飯,談論著哪一盤比較好吃,為什麼好吃。鄰桌客人閒話間,我的蝦仁蛋炒飯也上桌了,熱騰騰的一盤香氣四溢,三兩下就被我一掃而空。

如果你問我,對這盤炒飯滿不滿意?也許我應該要先跟你說明一下我的評估方式。通常我會從幾種角度進行評估:第一是量,太少會餓,太多吃不完。一般人衡量飯量的方式可能會用一碗或半碗做粗略描述,有些自助餐用秤重的方式計價,超商賣的餐盒講究清楚標示,不但寫明重量還會標示卡路里,都算是相當客觀的參考數據。

第二是質。這類型的評估就不太容易標準化,因為每個人對色香味的主觀偏好不同,有時候也和用餐空間、餐廳服務、當天心情,甚至是前一餐吃什麼的心理感受有密切關係。又好比有些亞洲人吃不慣義式風格料理的炒飯,因為與過去的經驗完全不同,也會造成期待上的落差。

這或許就能解釋為什麼網路上對餐廳的給分總是評價不一,同一家餐廳有人給五星,也會有人給一星;而十大好吃炒飯排行榜上,有大餐廳也有路邊攤,但還是有人對這種排行榜不屑一顧,因為他們總覺得,自家巷口那家最好吃。

吃完蛋炒飯,我轉往附近一家咖啡廳處理一些文件。咖啡廳才剛開張,空調還沒開啟,態度親切的老闆看我滿頭大汗,趕緊把空調打開,過一會兒端上咖啡時,也沒忘了再問一句:「還覺得熱嗎,目前這個溫度可以嗎?」

人們對熱環境與蛋炒飯的滿意度極度類似

這是個關於「熱舒適」的標準問題。日常生活中你應該不常被問到這個問題,但這卻是你常常有意識,會在心裡自問自答的問題,它驅動著你去調整冷氣溫度、打開風扇、調整衣著,或單純針對不舒適的狀況在自己心裡抱怨。若別人認真地問了,要你回答這個問題,你大概也會覺得這個問題不難回答,只要把身體對於環境冷熱的生理感受,直接回答出來就可以了。

事實上,回答這個問題沒有你想像中的簡單。你的大腦要經歷一段數據分析評估的複雜運算,才能答覆這個看似簡單的問題,這其實就像要你回答「你滿意這盤蛋炒飯嗎?」一樣不容易!

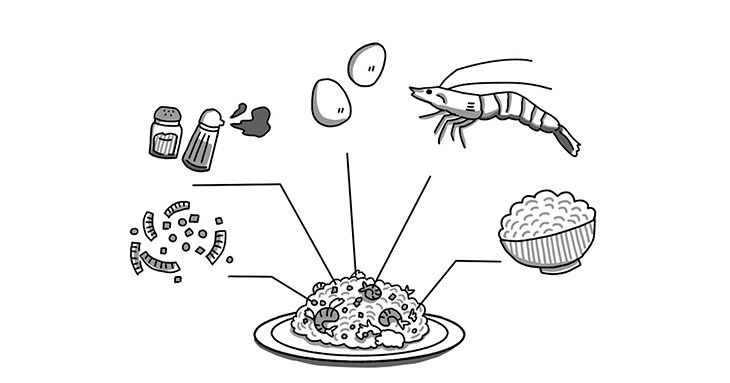

「熱舒適」就是要探索一個人身處於一個特定的「熱環境」中的主觀感受。一盤蛋炒飯是由白米、雞蛋、配料、調味品四項元素組合而成,熱環境剛好也是由四項氣候因子組合而成。不只是我們熟知的空氣溫度,還有代表空氣潮溼程度的相對溼度、空氣流動速度的風速、直射陽光(短波)或材料表面溫度釋放(長波)的輻射。

想像一下,同樣是在一個氣溫27℃的室內空間,在有開/沒開電風扇時,或是坐在靠窗日晒/內部陰暗的位置上,熱環境會完全不同,所以我們必須同時考量這四個氣候因子才能正確地描述熱環境。然而問題來了,這四項氣候因子的單位都不同,要如何「加」起來呈現一個數值來代表目前冷熱的程度呢?

用「體感溫度」來評估冷熱的程度,就像用熱量來評估蛋炒飯的分量

要把不同性質的東西加起來量化評估也不是稀罕的事,我們常用來判斷食物的「量」就是這麼進行的。舉例來說,要評估一盒蛋炒飯的量,我們可以把所有食物換算成一樣的單位─熱量(單位是大卡),就像從超商購買的一盒蛋炒飯,標籤上會標示它的熱量大約700大卡。

然後,你可以在衛福部或一些關於食物與減重的網頁中,由你的身高、體重換算出你的身體質量指數(BMI),再依據你的每日活動或運動量,就可計算出在維持健康體重的前提下,你的每日建議攝取熱量,成年男子約是2,000-2,500大卡左右。你甚至也可以查到針對一個人在過輕、中等、過重的體型,或需要執行輕度、中度、重度工作條件下的每日建議攝取熱量。對一個三餐等量攝取的成年男子而言,一盒蛋炒飯的700大卡,大致是一餐應攝取的分量,「應該」可以吃得飽。

就像食物分量的多寡可以用熱量來描述一樣,熱環境的冷熱程度也可以把上述的氣溫、溼度、風速、輻射這四項氣候因子,再加上衣著量及活動量這兩項人體因子,應用人體熱平衡的理論,把它們合併在一起對目前的冷熱程度進行整體評估。

我們把這種對熱環境評估的數值稱為「熱舒適指標」,有些人也稱為體感溫度。因應不同氣候區及使用特性上的需求,目前已有上百種熱舒適指標,一般而言寒冷地方會加強指標中風速的影響權重,熱帶地區則普遍強調輻射熱的影響。

我們也會在氣象預報聽到,「明天寒流來襲,全台平地最低溫預計約12℃,南部沿海地區因為地面的風速較強,體感溫度更可低達8℃」,或是「今天台北市氣溫將來到36℃,但因天氣晴朗無雲,如果站在沒有遮蔭的日晒處,體感溫度可能會高達38℃」。

體感溫度使用的單位也和氣溫一樣,是℃,這是為了讓你使用過去熟悉的氣溫經驗來類推你身處在當下環境的可能感受,就好像告訴你這盤蛋炒飯的熱量相當於兩碗白飯的熱量,讓一般人比較容易理解及想像。

你可能也聽說過,有些人希望能控制一天攝取食物的總熱量,卻又抵擋不了高熱量甜品的誘惑,就會把熱量用在刀口上,減少正餐的分量,把空間留給高熱量食物。

同樣的概念,環境中的四項氣候參數可以透過這種「抵換」的方式各別調整,以維持相同的體感溫度。舉例來說,在氣溫提高的時候,我們可以增加風速來維持同樣的體感溫度,分析顯示當室內氣溫從26℃提高到27℃時,如果原先的風速是每秒0.5公尺,那麼只要將風速提高到每秒1.2公尺,即可維持相同的體感溫度。這也就是為什麼我們可以在吹冷氣時把溫度調高一些,改用電風扇輔助,也能達到同樣舒適的效果。

真正的「熱舒適」攸關心理的滿意度,就像「好不好吃」重要的不只是分量

之所以能進行這種參數間的「抵換」,是因為依據人體熱平衡理論,只要人體吸熱和散熱的合計結果相同,體感溫度是會相同的。如果吸熱大於散熱,使體內蓄積的熱量增加,那人們就會覺得熱,反之就會覺得涼,如果兩者相同,那就會覺得舒適。這種評估熱環境的方式,看來和計算食物熱量一樣科學及嚴謹,應該能充分代表人的感受吧?

然而事實則不然。就像是那一桌用餐的家人互相討論對蛋炒飯的滿意度一樣,量(或說是熱量)的多寡對他們的重要性可能微乎其微,質(或說是好吃)才是影響他們喜好的關鍵。同樣的,體感溫度只能反應出熱環境的量,無法描述熱環境的質。

甚至,更嚴格地說,用體感溫度所定義出的舒適範圍,不一定適用所有的人。這就像是兩個身高體重年紀性別都一樣的人,他們在餐廳點了一盤蛋炒飯吃,不只是對於好不好吃(質)的評價不一,甚至連是不是吃得飽(量)的感受都不盡相同。這些大部分都是受到心理層面的影響,主要是經驗與期待。

本文出自商周出版《跳出溫度舒適圈─從狐獴、原始人、蛋炒飯的小故事,教你少開冷氣也能活的21個消暑「涼」方》一書

月經來痛經,針灸3大穴位減緩疼痛!中醫:護宮調經熱敷、針灸、食養有秘訣

月經來痛經,針灸3大穴位減緩疼痛!中醫:護宮調經熱敷、針灸、食養有秘訣

鈉吃太多血壓飆,5大危害跟著來!營養師:蔬菜、全穀雜糧也暗藏高鈉地雷

鈉吃太多血壓飆,5大危害跟著來!營養師:蔬菜、全穀雜糧也暗藏高鈉地雷

大便會求救!這3種便便快就醫!急診醫:大便惡臭味,小心2種癌症風險

大便會求救!這3種便便快就醫!急診醫:大便惡臭味,小心2種癌症風險

蔬食低碳飲食愛地球!新營醫院「週三蔬食日」開跑,維護健康做環保

蔬食低碳飲食愛地球!新營醫院「週三蔬食日」開跑,維護健康做環保

左心室輔助幫浦治療末期心臟衰竭,增加心臟移植機會,重拾日常生活!

左心室輔助幫浦治療末期心臟衰竭,增加心臟移植機會,重拾日常生活!

熱中暑是最嚴重的熱傷害,有致命風險!醫籲:3要訣遠離熱傷害

熱中暑是最嚴重的熱傷害,有致命風險!醫籲:3要訣遠離熱傷害

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号