「心房颤动」在心脏血管内科门诊是很常见的心律不整,会造成心悸、呼吸困难,甚至胸闷。尤其,需注意心房颤动因为容易会在心脏的左心耳形成血栓,导致急性缺血性脑中风及其他动脉栓塞。因此,年纪大的病人,以及慢性病老人都应该特别小心。

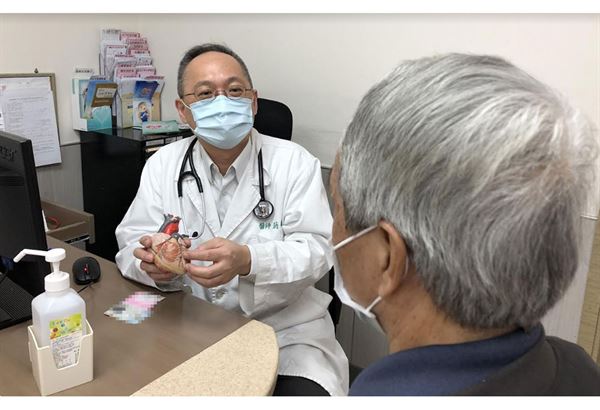

1名71岁男性,有高血压和糖尿病史在诊所长期服药,一年多前突发性头晕心悸到奇美医学中心急诊,十二导程心电图显示阵发性心房颤动,在药物控制下很快回到正常窦性心律,另外在跟病人和家属讨论后使用新型口服抗凝血药物来预防血栓减少脑中风,并卫教病人须规则服用该药及注意事项,目前在奇美医学中心心脏血管内科主治医师蒋俊彦门诊持续稳定追踪治疗。

心房颤动是需要注意的心律不整,容易形成血栓

奇美医学中心心脏血管内科主治医师蒋俊彦指出,近年来台湾人口越来越老化,高龄人口越来越多,慢性疾病的比例也越来越高,随之心房颤动的盛行率也愈来越多。心房颤动是种心跳快速且不规则的跳动,可以从多种仪器检查来诊断,如:十二导程心电图、二十四小时或十四天心电图、穿戴式装置有持续三十秒以上的心电图变化来诊断。

一旦发生心房颤动,有时就会产生严重的肺水肿甚至休克。心房颤动也是无形的杀手,很多心房颤动的病人其症状不明显而忽视它,心房颤动的病人容易在心脏左心房的左心耳的位置会形成血栓,一旦形成血栓随着心脏搏动把血栓打到身体各处,就容易因此发生缺血性脑中风及其他血管栓塞的并发症,在研究显示有2到3成的脑梗塞是因为心房颤动引起的,其血栓风险随着一些共病的多寡有不同程度的中风危险。

评估心房颤动发生脑中风的风险

根据国际采用的CHA2DS2-VASc分数来评估心房颤动发生脑中风的风险,包括心衰竭(1分)、高血压(1分)、年纪超过75岁(2分)、糖尿病(1分)、曾经发生过脑中风或脑缺氧(2分)、心肌梗塞或周边血管动脉疾病(1分)、年纪介于65到74岁(1分)和女性(1分)等8项危险因子,分数越高,表示每年的中风风险越高,如果8项总分大于或等于2分,建议使用口服抗凝血药物。

心房颤动的抗凝血药物治疗

蒋俊彦医师说明,心房颤动因为容易会在心脏的左心耳形成血栓,导致急性缺血性脑中风及其他动脉栓塞,因此增加病人发生中风比例3倍到5倍,造成病人身体及工作和家庭很大的负担,所以心房颤动抗血栓的治疗在临床上格外重要。其治疗方面也有许多的选择,其中心房颤动最主要的药物治疗为抗凝血药物,可以减少心脏血栓的形成进而减少缺血性脑中风发生。但近年来手术方面(如:冷冻电烧手术、迷宫手术和左心耳封堵术)来预防血栓也愈来越普遍,医师须整体考虑病人身体状况和出血风险和治疗状况有不同的治疗方式,因此建议病人治疗前需要跟医师做进一步了解和讨论。

过去心房颤动的病人常使用传统Vitamin K抗凝血药物来预防血栓,但因为该药出血风险高和与食物或药物上有交互作用,容易干扰到药物浓度波动,因此在使用该药上需要多注意,这十年来已有四种新型口服抗凝血药物引进台湾,台湾健保署也在2012年开始给付四种新型口服抗凝血药物给符合该适应症的病人,这些新型口服抗凝血药物除了使用上较方便以外,在一些大型研究上发现,出血的副作用都比传统的Vitamin K抗凝血药物较减少许多,减少缺血性脑中风的风险等同或优于传统的抗凝血药物,资料也显示对于心房颤动的病人,这类新型口服抗凝血药物,更适合亚洲国家的台湾来使用。

【医师小叮咛】:

蒋俊彦医师表示,近日时序已开始进入冬天,气温明显骤降,提醒民众须留意自己的脉搏跳动,如心脏有小鹿乱跳、心悸、晕眩、胸痛等症状,应尽速就医厘清症状。由于心房颤动成因复杂,必须全面考量病人的身体状况,应与医师讨论了解不同治疗方式可能带来的风险,以找出最适合自己的治疗方式。也建议病人须好好规则服药且接受医师和药师卫教,才能达成完善的疗效及减少风险。

心肌梗塞发作,用力咳嗽能自救?放支架能一劳永逸?控三高、减重5要诀预防

心肌梗塞发作,用力咳嗽能自救?放支架能一劳永逸?控三高、减重5要诀预防

进补皮肤干痒狂脱屑?干癣大爆发!中医:黄连解毒汤、青黛膏内外夹攻解补毒

进补皮肤干痒狂脱屑?干癣大爆发!中医:黄连解毒汤、青黛膏内外夹攻解补毒

贪吃不只是大脑惹祸,小脑也是帮凶?研究:小脑也影响食欲控制,刺激神经可避免复胖

贪吃不只是大脑惹祸,小脑也是帮凶?研究:小脑也影响食欲控制,刺激神经可避免复胖

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号