1999年初,克隆氏症患者一個接著一個進入愛荷華大學研究室,接受實驗前的醫學檢驗,確認是否符合受試資格。在淘汰有孕在身、病情過度嚴重以及過度輕微的患者後,篩選出29位受試者。大部分的患者在當時對寄生蟲療法可能帶來的風險幾乎一無所知,而在充分了解後,全數都願意參與這項理論極端的實驗。

如果溫史達克的推測正確,他們將有機會痊癒;但如果溫史達克錯了,他們的病情則可能更加惡化。無論是何種結果,這些受試者勢必成為寄生蟲──人類曾經耗費數百萬美金根除的物種──的宿主。簡單來說,這項實驗是在醫療前進的道路上「逆向行駛」。

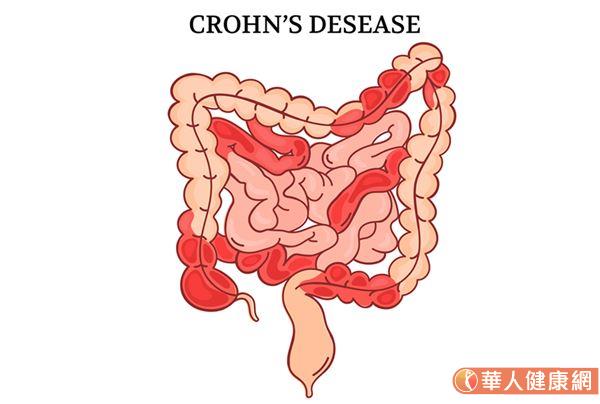

通常,當我們健康時,身體彷彿不存在似的;一旦出現狀況,肉體的感受就變得格外清晰,每個器官、組織似乎突然有了敏銳的知覺。克隆氏症患者也不例外,病痛無時無刻提醒著他們,肉體(尤其是消化系統)一天比一天更加衰弱。

正常的進食過程是從咀嚼開始,運用起源於魚類、演化歷史悠久的牙齒構造磨碎食物;接著,口腔分泌的唾液澱粉酵素等進一步將食物分解成黏稠物,並以舌頭將其往下方推至胃裡。經胃酸溶解後的物質將通過數公尺長的腸道,而被腸道壁吸收的養分則隨著血液流動,運送到各個細胞產生燃料。

對多數人來說,上述奧妙的機械系統從未罷工,並且工作時數往往超過垃圾處理機或汽車引擎等任何一台人造機器。然而,對克隆氏症病患來說並非如此,他們終身都必須隨時有心理準備,面對消化系統無預警的故障或罷工。因此,其中某些飽受折磨的人寧可選擇看似極端的寄生蟲治療手段。

溫史達克的醫療實驗所採用的寄生蟲種類為豬毛首線蟲(明確地說,即是鞭蟲)。為了確保這些寄生蟲沒有從原宿主的腸道攜帶其他病原體,所有實驗用蟲卵均先從一般豬隻身上取得,再置入另一批無菌豬隻體內孵化。經同種交配後,孵化成功的蟲卵以每組約兩千五百個的數量平均分配。豬毛首線蟲蟲卵的形狀像兩端帶有門把的橄欖球,內部緊緊地蜷曲著一隻活生生的幼蟲。

1999年3月14日,29位受試者均被分發到一杯懸浮著鞭蟲卵的運動飲料,其中添加有深色炭粉,使蟲卵無法以肉眼看出來。在研究人員的監督下,每個患者都非常配合地喝光泥漿色的「運動飲料」,沒有人吐出來。他們大口嚥下蟲卵,擦一擦嘴,靜待接下來即將發生的事。

在此的一年之前,6位重度克隆氏症患者曾預先參與過小型的測試,除此之外,溫史達克的理論,沒有任何可供參考的背景資料,因此這次實驗結果完全無法預料。倘若如同小型測試的結果,理想狀況下豬毛首線蟲附著於腸道的時間不應過長,然而,誰也不敢保證實際狀況。

一旦寄生時間延長,即可能出現嚴重的副作用──這點受試者在事前已經相當清楚,他們在圖書館也可找到許多鞭蟲的相關資訊,包括各式各樣寫實的圖片。從圖片中可見鞭蟲像極了形體細長且無特殊特徵的蛇,一隻雌性鞭蟲每天可產下上千個卵,以委婉一些的說法形容,這些卵會被宿主「遺留」在土壤裡。此時,蟲卵無法做什麼,只能等待時機成熟時,下一個宿主不小心將牠們吃下肚中。

換句話說,數百萬年以來,鞭蟲向來是藉著一次又一次類似的意外繁衍後代,延續族群生命。接著,重返消化道的卵會在動物體內孵化成幼蟲,並爬行至腸壁黏膜表面附著、發育,長成成蟲後再度回到前述的交配週期。然而在這項實驗過程中,鞭蟲的交配階段不應在宿主體內發生,根據溫史達克的構想,鞭蟲的功能僅在於誘發克隆氏症患者恢復正常的免疫反應,然後在成熟以前就要離開宿主。

眼看一星期、兩星期過去,所有受試者卻依舊無法感受到病情明顯好轉的跡象,也因此相當猶豫是否應該繼續參與接下來的實驗,就在此時,4位病患選擇退出。隨著時間一點一滴流逝,在吞下蟲卵後的第7週左右,某些病患開始出現些微好轉的現象;第12週時,受試者們回到實驗室接受追蹤檢查。終於,溫史達克的人體野放計畫成效到了見真章的時刻。

實驗管理人在電話裡通知他們檢驗結果:選擇留在計畫裡的25位受試者中,病情確認好轉的共計22位;第24週(本實驗最後一週)時,所有受試者的症狀都獲得紓緩,其中21位受試者的病情受到有效控制。此項實驗得到的結論是:克隆氏症患者在腸道有寄生蟲的情況下,身體變得更加健康。

這項實驗的發現引發了兩極回應。第一種是對溫史達克藉由「再野化」人類腸道而成功改善原先治癒希望渺茫的克隆氏症感到興奮。克隆氏症的實驗結果僅是個開端,而此開端鼓舞了許多科學家前仆後繼地以類似的理論基礎,投入各類醫學領域的研究,包括自體免疫、過敏等,甚至有些學者認為抑鬱症或癌症與缺乏寄生蟲也息息相關。

科學實驗的範疇愈來愈廣,幾乎到了一發不可收拾的地步。當然也有一些醫學家抱著懷疑的態度,以反覆實驗、累積數據的方式檢驗溫史達克的研究,但事後反而更加鞏固他的理論基礎。除此之外,罹患其他發炎性腸道疾病的患者在接受寄生蟲療程之後,症狀也顯著減輕。另外相關的科學發現,患有糖尿病的老鼠,在植入寄生蟲後血糖值竟恢復正常,甚至心臟病以及多發性硬化症也可獲得改善。

從前,先進國家向來以根除寄生蟲,作為公共衛生的重大成就,這也是人類有效控制大自然的里程碑。溫史達克的實驗結果卻使我們驚覺「控制大自然」未必是項成就,我們甚至應該重新將某些種類的蠕蟲(當然不是全部)帶回體內。

然而猶如密西西比河渠道的整治一般,過程必須小心翼翼,才能將外流洪水導入「正途」。人類習慣視自己為地球上獨一無二的物種,也因此許多衝突與矛盾油然而生;的確,我們的文化、行為、飲食、藥物全都改變了,但我們的身體並沒有。

打從祖先開始狩獵、逃避天敵追逐、徒手取水或仰望滿天繁星以來,歷經六千個世代交替,人類的身體始終「本性難移」。古老的記憶極為深刻,人體在沒有察覺文化改變的同時,已經做出本能性的反應,儘管這些本能在今日已像叉角羚或巨型水果。

作家瑞克•巴斯(Rick Bass)曾為拜爾斯的著作寫過序言:「世上幾乎沒有任何一個新發現能夠立即交織出縝密的真相,卻可啟發人們探索未知或未經驗證的科學荒地。由此,第一個答案繼而衍生出更多的疑問。」溫史達克的發現引發的第一個疑問是:為什麼?為什麼人體需要絛蟲、鞭蟲或鉤蟲的陪伴?

為什麼牠們離開,我們會生病,而牠們重返人體(雖有「腹背受敵」之感),我們卻變得健康?當然,在急著吞下蟲卵之前,早被判定有害的寄生蟲似乎值得我們重新了解。只是無論答案為何,大多數人的體內已經失去牠們了。溫史達克漸漸相信,免疫系統的發展過程需要寄生蟲,少了牠們,免疫系統就像在無重力環境中生長的植物。

過去,陸生植物演化的基礎建立在征服重力之上,成功克服地心引力的種類才能由沼澤區一步步順利登陸。厚實的細胞、強而有力的莖(之後甚至演變為木質樹莖)以及運輸糖分、水與氣體的結構,全是為了對抗地心引力。這也正是一棵樹及一株沼澤雜草之間最大的差異。如果少了重力,陸生植物的枝芽與根莖將變成梅杜莎雜亂的髮絲,無法區分方向和向上生長,而我們的免疫系統正面臨類似的問題。

寄生蟲是敵?是友?

或許你會認為以上的類比過度曖昧不清,但免疫學家本身在解釋人體免疫系統與寄生蟲的關係時,往往比前述的譬喻更加隱晦。溫史達克等免疫學家曾形容:少了寄生蟲,免疫系統將陷入「失衡及不和諧的狀態」,相形之下較為直接的說法:陷入「紊亂的狀態」(out of whack)。「不同」的免疫系統是先進國家人民的共通點,而「不同」一詞代表了我們對此事的「不確定」──沒有人知道完全遠離寄生蟲的身體將會發生什麼事,唯一確定的是,生病的機率似乎提高了。

對此,溫史達克心中有一個較為具體的答案,當然,其他學者心中也有,然而科學家們通常彼此意見分歧,並且難以達成共識。溫史達克心中的推測(最初由劍橋大學的免疫學家格雷罕•魯克〔Graham Rook〕所提出)看來相當合乎邏輯,雖然這並不意味它必定屬實,但至少提供了我們一個可能答案。

在進一步解釋之前,先稍加介紹人體的免疫系統。如果將人體視為一個國家,這個國家擁有兩種軍隊:第一種專門用來對抗病毒與細菌,第二種則專門用來對抗線蟲等寄生蟲。它們互相合作,但是當身體消耗較多能量在第一種攻擊行動時,第二種攻擊行動獲得的能量將會減少,反之亦然。

上述說明看似過度簡化或有些「卡通化」,然而事實上,科學家們直到1980年代初期才得知這項事實。我可以在此洋洋灑灑地用更多專有名詞描述細節,例如 TH1s、TH2s 以及其他連專業字典都無法翻譯的詞彙,但說穿了,這不過是在掩飾我們目前對免疫學的知識匱乏罷了。所以,只需記得一個觀念:兩種免疫系統的軍隊在前線分別奮力地抵禦外侮。

而這兩種免疫系統軍隊存在的時間已長達兩億年之久,舉凡鯊魚、松鼠、魚類、昆蟲的體內都具備與我們相同的軍隊,足見動物與細菌、病毒以及寄生蟲之間的淵源有多麼深厚。寄生蟲對我們來說如重力之於植物般不可或缺,牠們使得免疫系統發動的戰爭有了意義。然而在漫長演化史最近的一秒鐘,鉅變驟然發生──人類開始居住在建築物裡,開始使用廁所。

如前所述,免疫系統的兩種軍備分別攻擊不同目標:病毒細菌及另一種較大型的病原體──寄生蟲。但在過去五年,科學家逐漸發覺這不是故事的全貌,其中有什麼關鍵元素似乎遺漏了。當寄生蟲藏匿在體內一段時間後,免疫系統最終會自動休兵。但究竟是為什麼呢?

原來,我們遺漏的關鍵是免疫系統的另一種軍隊──和平部隊(peacekeepers)。一旦免疫系統與寄生蟲初步交手失敗後,該怎麼辦?它可以選擇繼續作戰,而事實上在某些情況下,身體也的確繼續作戰下去。然而無窮無盡的免疫戰爭為人體所帶來的麻煩,往往超過寄生蟲感染本身。因此,比較聰明的選擇是休兵,學習接受現實,與敵人和平共處。這也是多數免疫系統的選擇:和平部隊發表止戰宣言,將能量分配到對付那些較有勝算打敗,或是更具威脅性的敵人。

溫史達克、魯克等科學家認為,那些甫發現的和平部隊是免疫系統昔日的調停方式,但從某方面來看,卻成為今日棘手的問題。學者推測,這類免疫物質只有當情勢需要時,人體才會製造。如果在免疫系統發育初期,敵人壓根兒未曾現身,和平部隊自然不會出動,也因此這項免疫功能將隨之衰退、凋零。然而前述的第二種軍隊依舊維持著強大武力,並且急於取得勝利。此本能使得所有在士兵眼中看似外來敵人的物質皆難逃轟擊,其中包括我們的身體結構。

而本該負責中止這場「無差別攻擊」的和平部隊又偏偏因免疫功能不全而在緊要關頭失效。於是,免疫系統與「身體內部」(非外來病原體)的戰爭永無止盡地持續下去,人類也變得愈來愈虛弱,皮膚過敏、腸道發炎、肺衰竭及呼吸困難等症狀便層出不窮。最後的下場即是原屬同一陣營的雙方兩敗俱傷。

調停腸道免疫戰爭

那麼溫史達克實驗成功的原因何在?依據他的推斷,引入鞭蟲至克隆氏症患者體內,可誘發免疫系統恢復和平部隊的建立,達到休兵目的。但如同北美獵豹的復育計畫勢必對叉角羚產生威脅般,接受寄生蟲野放的人體也得付出相對代價。最常見的副作用是由嚴重感染導致的腸道失血(因寄生蟲會吸取我們的血液),或在進一步惡化時,轉為貧血症。

無論如何,這樣的代價與免疫系統的無差別攻擊相較,實在算是件無關緊要的小事。而如果寄生蟲成功隱居在消化道中,為了不浪費身體的能量,和平部隊的自動免疫機制將會率領大部分「第二種軍隊」的士兵撤退,避免無差別攻擊的發生與戰場擴張。換句話說,若說免疫系統和平部隊的職責是在維繫體內和平,那麼寄生蟲則是促進和平協議誕生的推手──這是一種可能的解釋。

而我個人比較偏好的另一種解釋,與前述推論沒有任何衝突,甚至彼此互補。長久以來,科學家即知道當寄生蟲寄生於動物體內時,會分泌一種抑制宿主免疫系統的化合物,此化合物類似通知宿主的訊息,告訴宿主:「嘿,別擔心!這裡沒事,不必發動戰爭。」寄生蟲分泌的「訊息化合物」與人體本身擁有的化合物相仿,因此得以順利矇騙過我們的免疫系統。

在發育過程中,我們或許必須仰賴這類的化合物(至少必須仰賴少量的寄生蟲化合物),而免疫系統可能由於「預想」寄生蟲的抑制作用,所以備好更為強大的武力應戰。雖然至今依舊無人能夠具體證明上述現象,但不可否認,這也是個十分合理的解釋。

然而,最終的結論都是:我們必須面對一個骯髒的事實──寄生蟲是免疫功能正常發育的必要因素。生物學家將此稱之為「衛生假說」(hygiene hypothesis),該假說認為:免疫系統需要暴露於含有寄生蟲、微生物等病原體的環境中,才能正常運作。

不僅如此,除了腸道之外,我們口腔分泌的酵素,甚至我們的視力、腦部發展、文化等都必須仰賴其他物種的陪伴與「塑形」。在努力對抗自然界的「重力」之後,我們才驚覺它的重要性,儘管至今科學家對於失去寄生蟲或其他物種的生活是利是弊仍有爭議,但顯然人類已成了在生態界失去舞伴的獨舞者。

人體終將記得與其他物種互動的過去,也記得腸道的共生者和自然界的天敵與獵物。就在你閱讀這段文字的當下,體內的軍隊沒有一刻懈怠,而這場戰役的勝負取決於寄生蟲的存在與否以及你天生的遺傳基因。在意識完全無法控制的狀態之下,免疫系統永遠為你而戰。

如果你的運氣不錯,這場戰役將不會帶來過敏反應、糖尿病、克隆氏症等麻煩,而你該好好感激體內的共生者或好基因。然而萬一運氣稍差,萬一你的免疫功能失調,該怎麼辦?你會不會,或能不能尋回演化途中遺失的寄生蟲?

本文出自商周出版《我們的身體,想念野蠻的自然:人體的原始記憶與演化》一書

膝關節拉警報?靠拉伸疼痛out!美國骨科醫學會:10招鍛鍊伸展遠離膝蓋痛

膝關節拉警報?靠拉伸疼痛out!美國骨科醫學會:10招鍛鍊伸展遠離膝蓋痛

膝關節退化不是老人專利!做錯這些NG行為也會中鏢,逆轉膝蓋痛有撇步

膝關節退化不是老人專利!做錯這些NG行為也會中鏢,逆轉膝蓋痛有撇步

失眠、經痛、頭痛…身體緊繃惹禍!女鐵人私傳按摩伸展妙招,放鬆緊繃肌肉筋膜

失眠、經痛、頭痛…身體緊繃惹禍!女鐵人私傳按摩伸展妙招,放鬆緊繃肌肉筋膜

HPV不分男女感染機率高達8成!醫籲:HPV預防需全家總動員,做好癌症防護

HPV不分男女感染機率高達8成!醫籲:HPV預防需全家總動員,做好癌症防護

立春報到防肝氣鬱結,疲倦、消化不良跟著來!中醫師:春季養生6大要訣

立春報到防肝氣鬱結,疲倦、消化不良跟著來!中醫師:春季養生6大要訣

塞車怕暈吐,上車才吃暈車藥?藥師揭:吃暈車藥最佳時機,免吃藥5招防暈

塞車怕暈吐,上車才吃暈車藥?藥師揭:吃暈車藥最佳時機,免吃藥5招防暈

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号