远离大肠癌的威胁,对于大肠瘜肉不可马虎,尤其大肠瘜肉癌病变机率高,必需小心处理。以往针对大肠有2公分以上的扁平状腺瘤性瘜肉切除,使用内视镜黏膜切除术,却往往受到限制;所幸现在已经有新利器─内视镜黏膜下剥离术,可针对早期大肠2公分以上的瘜肉进行切除,出血量少、无体外伤口,患者复原速度快。

1名54岁的男性患者无慢性病,亦无大肠直肠癌家族史,但经诊断发现在升结肠处有约3公分的扁平状瘜肉,采用内视镜黏膜下剥离术(ESD)治疗,目前恢复情况良好,无复发现象,生活作息回归正常;。

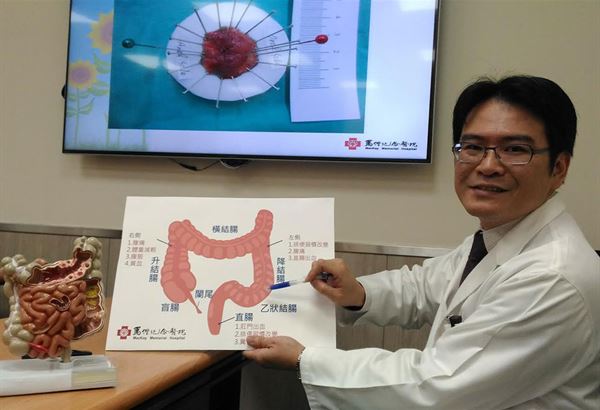

内视镜黏膜下剥离术 治疗早期大肠癌新利器

大肠镜检查系透过窄频光照射观察微血管状况,若血管呈现不规则变化,则是评估病灶为良性或恶性的重要依据,以往大肠直肠癌患者为切除扁平状腺瘤性瘜肉,多以内视镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection , EMR )处理,但是,2公分以上的瘜肉切除往往受到限制。

台湾马偕纪念医院大肠直肠外科资深主治医生杨靖国表示,近几年来,随着内视镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD)的发展,可针对2公分以上的瘜肉切除,且出血量少、没有体外伤口,患者复原速度相对较快。

大肠瘜肉常发生在年龄超过50岁以上的患者,根据研究显示,这种瘜肉日后演变为癌细胞的比例颇高,因此针对大肠内的瘜肉应重视并积极处理。

切除大于2公分扁平状腺瘤性瘜肉 术后饮食以低渣为主

内视镜黏膜下剥离术(ESD)适用于罹患早期大肠癌,扁平状腺瘤性瘜肉大于2公分以上患者,平均住院天数约3-5天,术后第1个月需特别注意饮食状况,建议以低渣饮食为主,避免吃易胀气或不易消化的食物,并观察是否有延迟性出血问题,若术后有产生腹痛或解便大量出血、解黑便等症状,则需立即回诊安排检查。

至于病灶已侵犯到黏膜深层、可能产生淋巴转移者,均不建议实行此类术式;此外,已服用抗凝血剂药物的病人是否可以接受此类手术,则需针对个案进行术前评估与用药调整后决定。

由于大肠壁较薄,肠道内有许多皱褶弯曲处,使得这项手术穿孔的风险约1.4-10.4%,增加手术执行的难度,考验医生的临床经验;此外,术后出血平均约为0-12%,大部分的出血均可直接用内视镜血管夹予以控制。

【医生小叮咛】:

杨靖国医生提醒,早期消化性癌症并无明显症状,若轻易忽略而延误就医,会致使病情加剧,为减低罹癌机率,呼吁民众若有粪便出血、家族史或符合癌症筛检资格者,应定期接受检查,才能早期发现妥善治疗。

吃益生菌能減重?避免這4個NG吃法

吃益生菌能減重?避免這4個NG吃法

吃掉疲勞、肥胖!必補益菌生營養素抗發炎

吃掉疲勞、肥胖!必補益菌生營養素抗發炎

牛肉補鐵是首選?這一些海鮮含鐵量也超讚

牛肉補鐵是首選?這一些海鮮含鐵量也超讚

過年狂補眠反而更累?沒出國身體在調時差?醫揭:3個不傷身的補眠原則

過年狂補眠反而更累?沒出國身體在調時差?醫揭:3個不傷身的補眠原則

年節聚會擔心控制不住食慾?專家揭:減重成功5個關鍵秘訣,讓你輕鬆瘦

年節聚會擔心控制不住食慾?專家揭:減重成功5個關鍵秘訣,讓你輕鬆瘦

春節腹脹、腸胃不適怎麼辦?作息調理+按摩5大穴位,打好保「胃」戰

春節腹脹、腸胃不適怎麼辦?作息調理+按摩5大穴位,打好保「胃」戰

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号