文/張金堅教授

COVID-19的未來,不會消失,將來的新冠病毒,可能會像流感一樣季節流行,且病毒變化的速度遠大於人類可以反應的速度,我們唯一能做的,就是保持戒慎恐懼的心,尊重生命,學會與病毒和平共存。

新冠病毒(COVID)全球肆虐,截至今年10月29日已超過4446萬人確診,死亡人數也超過117萬人,至今看不到疫情的終點,在台灣由於迅速應變、超前部署,疫情控制非常完善,截至目前只有550位確診病人,7人死亡,在全球受波及189個國家當中表現極其優異,然而我們並不能大意,更沒有鬆懈的本錢。

特別疫情仍然處於迴盪不穩的當下,全球各地還有新增及死亡案例,這場突如其來的海嘯大疫,徹底改變了世界樣貌,重創經濟,挑戰各國公共衛生及醫療系統。鎖國、封城、解禁反覆出現,各國邊境管制仍然持續實施,全球人流急凍,這些轉變讓人們陷於不安與恐慌,也使原本的生活方式,甚至飲食習慣起了明顯的變化,要恢復昔日的正常生活,可能還需要一段很長的時間。

本文將針對此次世紀大疫造成生活的改變,從各個角度詳作分析與了解,同時也將與讀者分享,如何配合政府,加強日後之防疫新生活。

人們在疫情之下生活的改變

當人人戴口罩變成疫情期間的常態行為,相對也「罩」住了原來的生活樣貌。在台灣疫情緊張時,首當其衝的是整體消費力下降,但在6月7日解封後,又變成「報復性」消費,這二種對比的極端情境都是不正常的,人們總是覺得不習慣,而且設法調整與適應。在人際交流方面,畢竟戴了口罩,人與人相見,過半的臉龐不見,增加了些許神秘感與疏離感。加上因為外出活動受到某種程度的限制,大人長時間困在家中,反而造成磨擦;兒童留在家裡線上學習,無法做戶外活動,變得鬱悶寡歡,生活中的防疫措施,在嚴格落實後如何變成民眾的新常態,將是一大挑戰。在治療藥物與疫苗尚未完全研發成功之前,由於擔心疫情持續擴散,現階段相關的防疫仍會持續要求遵守戴口罩、量體溫、進行檢測等多項措施與規範。

維也納人文科學研究所研究員伊凡克雷斯戴(Ivan Krastev)在其近作「後疫情時代的關鍵趨勢」中特別提到五大趨勢,其中之一就是戴上口罩的全球化將會是「新常態」,在香港大學范教授等人,於今年《國際環境研究與公共衛生期刊》亦有同樣結論的報告。除了戴口罩,在民眾身心上的影響,德州州立大學流行病學研究所knell教授,特別對當地居民從今年4月至5月間,總共對1809位成人進行問卷調查發現,民眾活動次數減少,大約有20%呈現焦慮與不安的狀態,尤其發生在女性、年輕人、低收入及低教育程度者,有些人會有睡眠障礙或增加飲酒及抽菸的行為。在台灣,2020年1月至6月間,焦慮與失眠狀況有顯著的增加,根據健保署統計,門診數量前20疾病中,去年排名第15的睡眠疾患,今年上升至13名,增幅5.71%,差距是20大疾病中最高;而原先排名25的焦慮症也大步竄升至20名。

飲食習慣是否改變了?

在疫情期間,有很多是關於飲食習慣、運動強度與運動時間改變的報告,整體而言分成:(1) 被居家隔離或自主健康管理無法外出的民眾 (2) 疫情期間的一般民眾。在這二部分,根據問卷的結果,有如下的結論:「在受隔離的民眾,其飲食及運動的改變,根據幾項國內外的調查報告,一般而言運動時間較少,坐著休息時間增長,吃得比較多而且較忽略健康的飲食」。雖然他們都知道或被告知不健康及過多的飲食會導致免疫力降低,容易受病毒感染,但由於在室內無法外出,吃變成唯一享受與休閒,所以體重增加了。

總之,對於被強制隔離在室內無法外出,生活上帶來了比較負面的影響;至於未受隔離的一般民眾,其飲食方面是否受到影響,國內很多報導指出,由於疫情緊張期間,政府規定餐廳因應社交距離,坐位必要有透明塑膠隔開,加上防止交叉感染,禁用自助餐,造成所有餐廳在6月7日解封之前,餐廳幾乎空蕩無人,反而是類似Uber Eats、Food Panda之外賣外送服務數量明顯增加了。在歐美各國,因為疫情帶動車道點餐(如麥當勞得來速)流量增長26%;市場上更興起所謂的無接觸餐廳。反觀在國內6月7日解封以後,呈現的「報復性消費」,個個餐廳爆滿,還好民眾仍然非常配合遵守社交距離、勤洗手的習慣並未改變,相對比較安全。

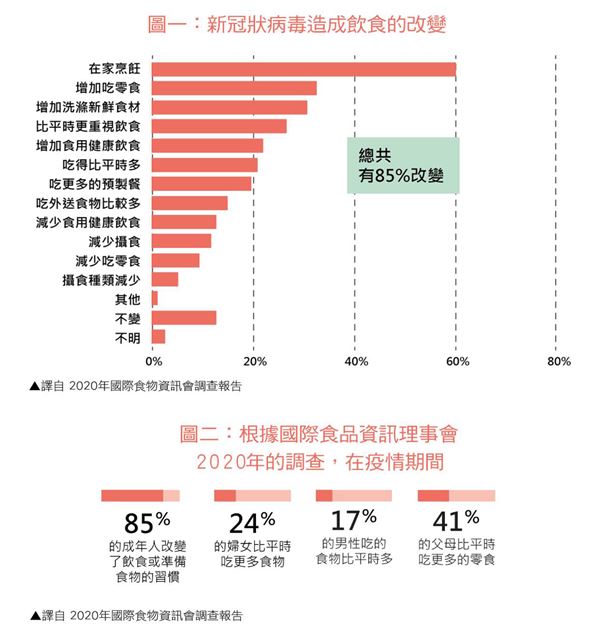

根據國際食品資訊理事會主管營養研究主席Ali Webster 指出:1011位民眾的問卷(今年4月8日至16日間)顯示受訪者對美國食品安全仍有七成頗具信心,但有85%民眾在疫情期間飲食方式有改變,有的正向,有的負向,比以前多出21%的民眾選擇在家烹飪,有36%的民眾比以前吃更多的零食,尤其

民眾運動、旅遊及休閒於此次疫情期間的變化

在台灣,於疫情緊張期間,特別在6月7日以前,所有群聚活動都停止,室內體育館或社區運動中心都停止營運,相對地必須多人聚集的運動或活動減少。政府對一般民眾或隔離民眾都建議在戶內多做一些室內運動,避免久坐不動。國內外多篇學術期刊均指出,確實每個人的活動量減少,體重增加的比率也相對提升很多。根據《遠見》五月份的調查指出,有半數的人,雖擔心疫情而回頭檢視自已的身體健康狀況,但大多自覺很健康,其實都沒有良好的運動習慣。另外,台北市政府體育局對轄區內之各運動場館透過適當的防疫機制,仍運作如常,讓市民能夠保持規律運動習慣。至於觀光旅遊、休閒活動,因疫情受到重創,不管國內外,在旅遊休閒型態上出現四大改變趨勢。

根據「新型旅遊調查報告」由One Poll於5月28日至6月24日,於全球發出7000份問卷調查包括台灣500位調查結果顯示:(1)約一半人的旅遊心態變成保守。(2)如果疫情趨緩後國內旅遊會多帶口罩、抗菌濕紙巾及手部清潔液,另行程安排會儘量避免人潮擁擠處。(3)在台灣,在6月7日後,一半以上的國人希望能多外出活動。最喜歡的景點,依序為台東、小琉球及宜蘭。(4)在台灣有高達91%國人認為旅遊有助維持身心健康。另外在Instagram中看到8種旅遊趨勢,簡介如下:

❶人煙稀少、偏遠的旅遊景點:可以確保有效維持社交距離、減少病毒感染風險,如清幽小鎮、不知名的勝地、小山或小島、沙漠,將成為後疫情時代的旅客新寵兒。

❷國內旅行取代海外旅行:欣賞國內秘境,如賞湖泊、山川、海灘及花海之美。

❸安全旅行圈:建構旅遊泡泡/旅遊走/空中橋樑等旅遊場所協議,由於短期內各國未必會完全開放限制,而疫情較平靜、風險較低的國家,都會考慮與台灣成立相關安全旅行圈。

❹小團體旅遊:小團體或個人活動,避免大型團體旅遊。

❺健康休閒:加入健康生態旅遊或相關休閒活動,例如:健行、登山、露營、溫泉、衝浪等接近自然,並且有益身心健康的旅遊活動,藉以舒緩壓力。

❻永續環保旅遊:著重「綠色、減碳」旅遊,利用自行車、徒步、電動車在國內旅遊,不想利用飛機或遊輪會增加碳排量。

❼自駕車遊:台灣有多條壯美遼闊的公路,如群山峻嶺的台14甲線、藍天碧海的台2線及充滿美景心曠神怡的台21、26線,均是很好的選擇。

❽私人場所:在國外會利用私人別墅、私人會館、私人農莊做休閒旅遊地點,在台灣可能較少。

疫情解封後,如何迎向防疫新生活

中央疫情指揮中心宣布六月七日開始解封,指揮官陳部長特別提到在各項管制措施逐步解封之後,生活可以慢慢回歸正常,但還是希望民眾藉此機會能夠建立健康新思維,並能維持防疫新生活,介紹如下:

一、雖然解封,但有零星境外移入個案,希望民眾能夠維持個人的防疫措施,包括勤洗手,在密閉空間搭乘大眾交通工具時戴口罩,外出用餐或觀賞藝文表演、電影欣賞或體育賽事時保持適當社交距離,而且要注重個人呼吸衛生和咳嗽禮儀等良好習慣。

二、疫情期間避免出國旅遊:針對新冠肺炎這九個多月以來在全球肆虐的病情,疾管署從3月21日起就已經公布全球範圍內的第三級旅遊警告,也就是說,除非真有必要,因工作或其他不可抗力的因素以外,否則大家在這段時間不要出國。

三、疫情期間或疫情過後的飲食建議,有關飲食衛生,世界衛生組織及各國衛生主管機構都有一些建議,大同小異,在此特別針對與COVID-19有關資訊,提出建議如下(其實有些都是通則,沒有疫情時也可適用)。

❶保持清潔:接觸食物前、如廁後一定要洗手,準備食物前,先清潔可能接觸的表面以及要使用的器具,避免蚊、蟲等進入廚房。

❷生熟食分開:準備生食材時,使用的砧板、刀具或其他用具不可與熟食材混用。

❸對於肉、蛋、海鮮類要徹底煮熟,肉汁不宜呈現粉紅色。

❹食物要妥善保存,避免放在室溫環境超過二小時,煮過食物應放於冰箱中,煮熟的食物於食用前,必需保持在滾或熱的狀態。

❺水最好先煮沸過,生吃蔬果要先洗乾淨,注意標示不食用過期食品。

❻儘量少吃零食,因攝取太多零食,會增加太多熱量,使體重增加,有害健康。

❼補足維生素D,由於疫情吃緊,可能外出少,曬太陽機會少,所以建議每天補足10微公克(10公克)之維生素D。最近有些文獻指出維生素D可以對COVID-19確診病人的症狀改善有幫助。

❽不要食用野生動物,像蝙輻、果子貍、蛇、穿山甲等,因為病毒可能源自野生動物,因為很多野生動物體內就存活著許多病毒,不吃野生動物是人類避免不明病毒的方法。

❾攝取足夠的水份,一般而言,成人一天大約2公升,女性成人大約1.6公升。

❿攝取均衡飲食,多吃蔬菜水果及五穀類,少油脂,熱量不要太多,糖或鹽亦盡量減少,不要喝酒,如真想喝,也是淺酌為宜。

四、每天運動以維持健康:疫情解封後並非立即做太過劇烈運動,但每天要運動,在室內或戶外均可。如在室內,則做四肢之伸展運動,要慢但伸展要儘量做得徹底(如瑜伽),每日至少運動半小時,以強化自已的免疫系統。

在室外運動如果以前沒有運動習慣的民眾,藉此機會,強烈建議「健走」是很好的入門運動,健走時一定要掌握「抬頭挺胸縮小腹、雙手擺動肩放鬆,腳跟著地快步走」三原則,保持每秒1.5~2步之速度,持續走20~30分鐘,並於健走結束後進行緩和活動或伸展操,這樣恰可符合世界衛生組織每週150分鐘中度身體活動的建議。因為規律且持續性運動,會增加身體的免疫力。

五、檢視自已的日常並規劃每天的活動,並適當關心疫情:每天要有正常的作息,包括工作、家庭時間與朋友聯繫,對於疫情的發展要關心,但不宜過份擔心,了解正確疫情訊息,依中央流行疫情指揮中心公告為準,不要誤傳或聽信不正確資訊,不要因為疫情而打亂了原來的工作與作息,趁此機會檢視自已生活型態後做調整,重拾規律生活。

六、正確的消毒環境:對於自家住宅或工作職場一定要注意環境的清潔與消毒,正確的消毒環境包括下列三項

❶次氯酸水使用於環境設施,但不能飲用或用於人體。

❷漂白水濃度稀釋100倍(0.05%)。

❸稀釋漂白水要標示日期,超過24小時要丟棄。

七、每個人要能體認防疫不只是政府的事,而是大家的事,所以全國上下要團結一心、互相合作、互相包容、互相關懷,而且要把防疫新生活內化成日常生活習慣。

結語

研究冠狀病毒數十年的中研院院士賴明昭教授,由於其研究非常傑出,被譽為台灣新冠肺炎之父,在今年十月二日國際人醫年會演講「認識新冠病毒」分享研究心得,在其結論特別提到:「COVID-19的未來,不會消失,將來的新冠病毒,可能會像流感一樣季節流行,且病毒變化的速度遠大於人類可以反應的速度,我們唯一能做的,就是保持戒慎恐懼的心,尊重生命,學會與病毒和平共存。」

「疫後的新生活」當然強調個人防疫的習慣養成,但更重要的是新地球觀的建立,我們人類過去不斷的擴充與開發,相對地也破壞了大自然,濫墾濫伐、濫補野生動物,天然資源遭到嚴重損害,造成地球暖化、極端氣候及海洋生態浩劫,不只許多動物瀕臨絕種,地球的生物鏈也脫序,此次疫病來襲,給予我們很大的警訊與教訓。

如何對野生動物的保護,如何關注國土生態的保全與復育,如何珍惜自然資源,如何關心環境之永續發展,每個人都必需要從內心去體認,並從日常生活中去實踐。我們可以說「抗疫新生活」將是我們以後生活的新常態了。

本文摘自《常春月刊》452期

※本文由《常春月刊》授權報導,未經同意禁止轉載

大豆不只補蛋白質 還保護腦神經!研究:代謝物有助防腦白質損傷降低失智風險

大豆不只補蛋白質 還保護腦神經!研究:代謝物有助防腦白質損傷降低失智風險

晚餐吃水果不只容易變胖?還會養成脂肪肝體質?營養師教你吃對不NG

晚餐吃水果不只容易變胖?還會養成脂肪肝體質?營養師教你吃對不NG

預防腦中風、通血路該怎麼吃?營養師:必吃精氨酸3大營養素,手搖飲有絕配

預防腦中風、通血路該怎麼吃?營養師:必吃精氨酸3大營養素,手搖飲有絕配

闽公网安备 35020302001899号

闽公网安备 35020302001899号